Landwirtschaft im Frühmittelalter: Die Zweifelderwirtschaft

Im Frühmittelalter lebten die meisten Menschen auf dem Land. Sie wohnten auf kleinen Höfen und schlossen sich zu Weilern oder Dörfern zusammen. Ihre Häuser waren einfach gebaut, oft nur aus Holz und Lehm.

Das Leben war hart: Missernten oder Naturkatastrophen konnten schnell zu Hungersnöten führen. Die Ernteerträge waren gering, weil es kaum technische Hilfsmittel gab, die die Feldarbeit erleichtert hätten.

Holzpflüge waren nicht sehr effektiv

Zur Zeit Karls des Großen benutzten die Bauern noch einfache Holzpflüge, die von Ochsen gezogen wurden. Diese gruben sich nur wenige Zentimeter in die Erde. Erst mit dem Räderpflug wurde die Arbeit leichter, weil er sich tiefer in den Boden grub – besonders im schweren, nassen Boden des Nordens.

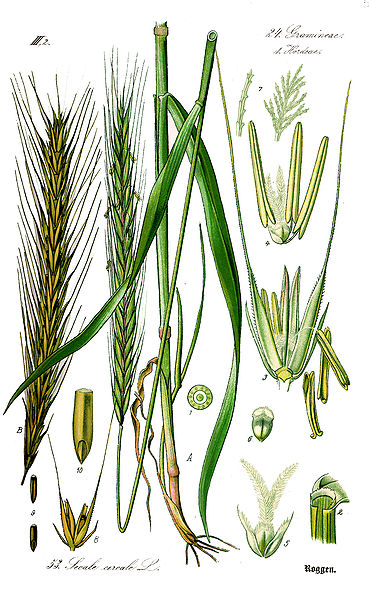

Das wichtigste Nahrungsmittel war das Getreide. Besonders beliebt war der Roggen, weil er auch bei schlechtem Wetter gut wuchs.

Die Zweifelderwirtschaft laugte den Boden aus

Von der Zweifelderwirtschaft zur Dreifelderwirtschaft

Im frühen Mittelalter teilten die Bauern die Äcker in zwei Felder auf. Auf einem Feld wurde Getreide angebaut, das andere Feld lag brach, wurde also nicht bestellt. Das nannte man Zweifelderwirtschaft. Die Folge davon war, dass die Böden sehr schnell auslaugten. In Folge rodeten die Bauern immer wieder neue Flächen, um Ackerboden zu gewinnen.

Die Entstehung der Dreifelderwirtschaft

Erst ab der Karolingerzeit (etwa ab dem 8./9. Jahrhundert) lernten die Bauern ein neues System kennen – die Dreifelderwirtschaft. Dabei wurde der Acker in drei Felder eingeteilt.

In allen Regionen Europas setzte sich dieses Verfahren aber erst im Hochmittelalter, also ab dem 11. Jahrhundert, durch. Dann veränderte es die Landwirtschaft im Mittelalter grundlegend.

Ausblick und Zusammenfassung Dreifelderwirtschaft im Mittelalter

Die Dreifelderwirtschaft war ein wichtiges landwirtschaftliches System im Mittelalter, das half, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und die Erträge zu steigern. Wie sah das aus?

- Wintergetreidefeld → Hier wurden im Herbst Pflanzen wie Roggen oder Weizen gesät, die im nächsten Sommer geerntet wurden.

- Sommergetreidefeld → Hier wurden im Frühjahr Pflanzen wie Gerste, Hafer oder Hülsenfrüchte gesät, die im Spätsommer geerntet wurden.

- Brachefeld → Dieses Feld wurde ein Jahr lang nicht bewirtschaftet. Es diente zur Erholung des Bodens, wurde oft beweidet und gelegentlich mit Dung angereichert.

Jedes Jahr wechselte dann die Nutzung der Felder. Das sah folgendermaßen aus:

- Das Brachefeld wurde im nächsten Jahr zum Wintergetreidefeld.

- Das Wintergetreidefeld wurde zum Sommergetreidefeld.

- Das Sommergetreidefeld lag im nächsten Jahr brach.

Vorteile der Dreifelderwirtschaft

Die Dreifelderwirtschaft brachte viele Vorteile:

- Der Ertrag stieg, weil jedes Jahr zwei Drittel der Fläche bestellt waren (statt nur die Hälfte).

- Der Boden erholte sich besser und blieb länger fruchtbar.

- Die Menschen mussten seltener hungern, weil es mehr Getreide gab.

- Durch die Ertragssteigerung konnten auch Städte wachsen – es blieb mehr Nahrung für Handwerker und Händler übrig.

So wurde die Dreifelderwirtschaft zu einem wichtigen Fortschritt in der mittelalterlichen Landwirtschaft.

Warum war die Dreifelderwirtschaft so bedeutend?

Die Einführung der Dreifelderwirtschaft war einer der Gründe, warum sich im Hochmittelalter das Leben auf dem Land verbesserte. Es gab mehr Nahrung, die Bevölkerung wuchs, und Dörfer entwickelten sich zu kleinen Städten.

Das neue System zeigte, wie Wissen und Erfahrung den Alltag der Menschen verändern konnten – ein wichtiger Schritt in der Geschichte der Landwirtschaft in Europa.

Im Video unten wird die Dreifelderwirtschaft im Mittelalter noch einmal einfach erklärt.

Die Dreifelderwirtschaft im Mittelalter einfach erklärt im Video

In diesem kleinen Video siehst du, wie die Dreifelderwirtschaft im Mittelalter funktionierte